学校部门

课程育人•博士讲坛(十六) | 樊羿:领略南极冰下湖科研魅力

作者:

樊羿 马岚

来源:

科教处

访问量:

2024-04-09

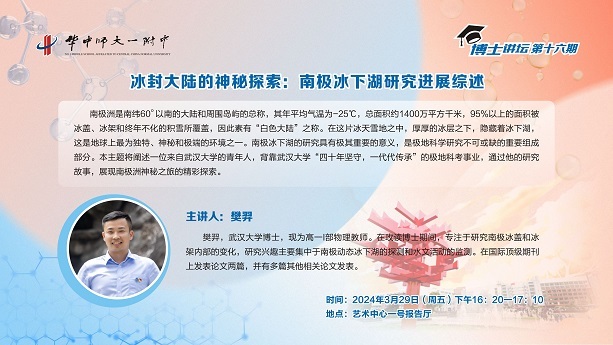

2024年3月29日下午,一场别开生面的“博士讲坛”(第十六期)在我校艺术中心一号报告厅举行。樊羿博士以“冰封大陆的神秘探索”为主题,吸引了高一年级学生及教师前来聆听,共同探索南极冰下湖的神秘世界。

“课程育人·博士讲坛”(第十六期)主讲人樊羿博士,现为高一I部物理教师。樊羿博士在武汉大学攻读博士学位期间,深入研究了南极冰盖和冰架内部的变化,并对现有的南极动态冰下湖的探测方法和水文活动的监测技术进行了改进。樊羿博士发表了多篇学术论文,并有两篇刊载于国际顶级期刊。

主讲人:樊羿博士

本次“博士讲坛”深入介绍了南极这片神秘的大陆,揭示了其独特的地理特征、丰富的生物多样性以及极端气候下的奇特现象。作为地球上唯一没有居民的大洲,南极的环境尽管极具生存挑战,但也蕴藏着宝贵的资源,包括油气、矿产和海洋生物等,南极等待人类去开发。

首先,樊羿博士以生动的语言和精美的图片向同学们展示了南极的基本情况,包括其地理位置、气候环境和地形特征。他的讲解引发了同学们对这片未知领域的浓厚兴趣。

南极位于地球最南端,其独特的地理位置使其成为了气候和环境研究的理想场所。樊羿博士带领同学们深入了解了南极极端恶劣的气候条件,在这种极端环境下生存的动植物种类,并介绍了南极存在的神奇现象,如极昼、极夜和冰下湖等。此外,樊羿博士还强调了南极科考对国家利益的重要性,并列举了国家领导人对极地科考事业的关注和支持以及武汉大学在极地科学考察和研究中所做出的贡献。

其次,樊羿博士介绍了他在博士研读期间从事的南极冰下湖研究工作。冰下湖是南极冰盖底部的融水聚积形成的水域,其研究具有重要的科学意义和应用价值。他详细介绍了探测冰下湖的先进技术和方法,以及目前已经发现的冰下湖数量和研究重点。他分享了自己的研究经历,包括利用卫星测高数据进行冰下湖定位和水文活动监测的方法。此外,他还介绍了冰下湖对南极气候和地质变化的影响,以及未来的研究方向和挑战。这些内容让同学们对这片神秘的冰下世界有了更加深入的了解,并引发了他们对相关领域的兴趣和探索欲望。

在讲座中,樊羿博士向同学们分享了南极科学研究的艰辛与挑战,并强调了国际合作在推动南极科研进步中的不可或缺的作用。他希望通过科普南极,激励学生向“爱国、求实、创新、拼搏”的南极精神学习,未来为南极科考事业的发展和国家利益的实现做出贡献。

本次“博士讲坛”对学生成长成才具有以下积极意义:

(1) 拓展知识视野:通过了解南极的地理、气候、动植物资源等情况,学生可以拓展自己的知识视野,增加对世界的认知。

(2) 激发求知欲望:分享南极科学考察和研究的经历,可以激发学生的求知欲望,促进他们对科学研究的兴趣和热情。

(3) 启发环保意识:介绍南极特有的生态系统和动植物资源,有助于引导学生关注环境保护问题,培养他们的环保意识。

(4) 弘扬科学精神:展示党和国家领导人对极地科学考察事业的重视和支持,有助于加深同学们对科学研究重要性的认识,培养学生的科学精神和责任感。

(5) 鼓舞奋斗精神:分享南极考察队员在极端环境下工作和生活的艰辛经历,可以鼓舞学生勇攀科学高峰,不畏艰难,勇往直前。

(6) 引导学生树立正确的国家观念:介绍国家对极地科学考察事业的重视和支持,有助于引导学生树立正确的国家观念,增强对国家发展的认同感和责任感。

这次的讲座不仅让同学们对南极冰下湖的神奇之处有了更深的了解,也让同学们深刻感受到了科研工作的艰辛和魅力。许多同学表示,他们将以此次讲座为契机,更加努力学习,争取将来能够参与到南极科学研究的行列中,为探索南极的奥秘和推动科学进步献出自己的一份力量。

樊羿博士作为第十六期“博士讲坛”的主讲人,面临了一个重要的挑战:如何设计一个引人入胜、富有教育意义的课题,让高中学生在听讲过程中有所收获。最初,他考虑了自己博士阶段的研究课题,但很快意识到这些内容对高一年级的学生来说可能过于深奥。经过慎重考虑,他决定以南极科普作为讲座的重心,介绍南极的地理特征、动植物物种、极昼、极夜现象以及极地科考的历史和重要性等内容。随后,他分享了自己从事的南极冰下湖研究工作,以此为例,生动具象地展示了南极科考和研究的实际应用,希望激发学生们的兴趣和探索欲望。

确定了主题后,樊羿博士收集了大量南极科普资料和素材,并向武汉大学的老师和师兄们求助,获取了许多珍贵的南极实地一手视频和照片,如:科考站、先进设施设备、企鹅、风雪和极光等。这些展示大大激发了同学们对讲座的兴趣。虽然准备工作耗费了大量时间,但也让樊羿博士受益匪浅。

在内容呈现上,樊羿博士尽量避免使用过于专业的公式和理论推导,而是保留了最简单的部分,并通过提问启发学生思考。例如,“4个方程解4个未知数大家会不会?那10个方程解4个未知数呢?”他还保留了一个简单的“高度变化”除以“时间”的公式,即物理学科中的“速度”定义,以符合学生的理解水平和他作为物理教师的身份。在讲解的手段上,他尽可能避免使用专业术语,而是使用高一年级学生能够理解的语言,生动解释课件内容,并展示我国对南极的科考工作。

这次“博士讲坛”让同学们深入了解南极冰下湖的科研进展,不仅拓宽了同学们的视野,也激发了他们对科学研究的热情和兴趣。相信在不久的将来,这些高中生们将带着对未知世界的渴望和好奇,勇攀科学高峰,为人类的进步和发展贡献自己的力量。

附:学生听后感

李字轩(高一6班):

前些天在校内看到樊羿博士要开设“博士讲坛”的海报,心中便有了几份憧憬。今天怀着激动的心情到达现场等待着讲座的开始。一看到主题与南极有关,就想起之前对于企鹅的想象,如此,便有了看头。

首先,樊博士带着我们走近南极,知道了南极的气候,以可见的图像与视频让我们见识到了南极的动植物以及极昼、极夜、极光现象。然后,解释极地科研发展得好的原因。党和国家领导人重视其发展,特别给我们展示了“习近平总书记给武汉大学参加中国南北极科学考察队师生代表的回信”。极地关乎国家利益,有丰富的资源,迫于国际形势的必然要求。之后进入正题,认识了冰下湖以及其价值和研究的手段,明白了对于冰下湖研究的进展。最后,樊博士告诉我们八字真言:爱国、求实、创新、拼搏。我们学习物理也当如此,不怕困难,勇于探索,努力学习,报效祖国。

通过这次讲座,我懂得了实验探究的艰苦。国家长盛背后何曾不是几代人的汗水?作为青年的我们,更应如此:在困难中前行,带着梦想向前奔跑!

陈畅(高一6班):

今天下午有幸听了樊羿老师关于南极的相关讲解,南极是一块无主之地,是全球治理新焦点,货物运输新通道,蕴含着丰富的石油资源,生物资源,矿产资源。在讲座中,樊老师也讲述了,武汉大学师生四十年坚守,一代代传承,接续砥砺奋斗,为南极科考站的建设和极地科考事业的发展立下汗马功劳。这次讲座不仅让我了解到关于南极的科考知识,也让我感受到科学探索的脚踏实地和求实创新精神。

左思博(高一6班):

君且搁笔,眺目南望:七千公里外,当你用英语早读迎接新的一天时,帝企鹅同座头鲸一道跃出海面,形成蔚蓝弧线;当你以挑灯夜战结束充实一天时,斑斓的极光在南极上空闪烁,使人置身仙境。南极之美,不仅在自然,更在其人文。四十年来,中国建造的五座南极科考站伴随着代代中国人的接力奋进,依次落座于这片大陆上;“雪龙1号”“雪龙2号”相继横空出世,少不了中国科技工作者的破冰前行。正如樊羿博士所说:“用知识奉献祖国,以青春点燃冰天雪地里的中国红。”

刘璐媛(高一8班):

3月29日下午,我听了一场由樊老师主讲的关于南极科考的讲座。

讲座首先介绍南极的特征,包括寒冷、干旱、大风等。再接着讲了南极科考的意义。从南极对国家、人类角度给出解释,并讲述了我国几十年来艰苦的南极科考历史。最后回归科考本身,简单介绍了科考的内容及成果。

这其中,南极科考队员的精神令我敬佩。南极的自然环境十分恶劣,其中高寒、缺氧、大风等条件更是令人对这片神秘的大陆望而却步,科考队员们在风雪中寸步难行,但依旧能优秀地完成任务,并在困难中磨练出一身过硬本领。他们坚持不懈、迎难而上的精神令我敬佩,也是我努力的方向。

此外,关于南极冰下湖的研究也拓宽了我的知识面,使我大受震撼。在过去的认知里,南极一直是一个完全冰封的陆地,但谁能想到在冰下竟有液态水呢?而这些或动态或静态的冰下湖也不同于地面上的湖。它们也许是远古生命、气候的研究资料,也许能证明极端环境下生命的存在。总而言之,这些新知识带给了我极大的震撼。

此次讲座不仅使我更多地了解南极,而且对科学家的精神,理解得更加深刻。在此,祝我国南极科考事业更加顺利!

夏启瑞(高一8班):

本次“博士讲坛”,我们跟随着樊羿博士的讲解,一同踏入了神奇的冰雪世界——南极,探索的过程愉悦而充实。

南极,地球的最南端,一块冰封大陆。它寒冷,冰层之厚令人叹为观止;它多风,作为“风极”而让人举步维艰;它高峻,氧气的稀薄同样让生物难以生存。在如此艰难的环境之中,怎样才能了解它呢?我发出了疑问。

让人放心的是,这片大地,并非寂静。它养育了繁多的生物——磷虾、企鹅,在静止中添了鲜活的动态,它存蓄了地球上绝大部分的淡水资源,冰层之中隐藏着生命的源泉。一个个科考站建立起来:长城站、中山站……科考专家们深入了解南极,揭开它的面纱——它是地球上七大洲的一部分,必然有着独特而无可或缺的意义。

接着,我们了解了科考队员们在南极面临的困难。极端天气,寒冷环境,都会使弱小者感到无助、自叹渺小。而他们,却用心中的一团炽热,点燃了高寒原野上的一簇火光。自上世纪到现在,每一年代、每一年份,我们都能收到南极科考的最新进展。看着那时间轴上一排排的文字,我又怎能不感叹他们的伟大呢?

最后展现出的南极科考技术与方式,更令我感受到对南极探索的艰辛历程,“为何要攀登珠穆朗玛峰?因为它就在那里。”脑海之中浮现出的这句话,更加深了我对探索精神的理解。人们心怀一个信念——对极限的挑战、对国家的热爱,并带着它去勇敢地开拓世界。这样高尚的品格,定会结出丰硕的果实。

张靓颖(高一8班):

在地球的尽头,一片纯净无暇的白色世界铺展开来,那是冰与雪的盛大狂欢,寒冷和狂风在此集结,召唤着每一个对未知世界怀着敬畏与好奇的灵魂。在寂静的南极大陆上,科考队员们亲眼见证了冰川的壮丽,企鹅的可爱,他们也迎着风雪为我们带来宝贵的科研数据,ICESat-2和CryoSat-2数据,也使研究人员得以窥见南极冰下湖的神秘,才有了樊老师的这一期“博士讲坛”。

这期“博士讲坛”从“冰封大陆的神秘探索”和“南极冰下湖研究进展综述”两方面进行讲解。樊老师首先向我们介绍了南极的地理位置、气候特征和生态环境,我从中感受到了南极大陆的神秘与迷人。接着,樊老师为我们介绍了历代国家领袖对南极科考事业的支持与重视,向我们阐释极地关系国家利益,是大国博弈的焦点,极地科学考察与研究是国家的大事业。一个遥不可及的大陆,却是全人类的宝藏,与我们有着千丝万缕的联系,南极的重要性就在这个讲座变得更加具体。原来,再遥远的大陆也与我们有关。科考队员四十年坚守,代代传承、接续奋斗,不仅有对科学真理的追求,还有对家国对全人类的责任。之后,樊老师给我们介绍了南极冰下湖目前的研究进展,初步介绍部分测绘、计算、识别技术,让我们了解了南极冰下湖的神秘一角。

最后,樊老师与我们共勉,希望我们都能以“爱国、求实、创新、拼搏”的精神,不怕困难,互助互爱,勤奋学习,报效祖国。这次讲座不仅让我增长了知识,也让我对科学研究充满了向往和敬意,在未来的日子,我必将努力学习科学文化知识,提升自身修养和能力,为国家发展奉献出自己的一份力量,不负师长与家国所托。

宋璟辰(高一8班):

听过樊老师的讲座,我对南极有了更全面、更完善的认知,也对南极冰下湖的探索有了科学的初步了解。

首先,樊老师带领我们认识了南极——那是寒冷、大风,干燥之地,狂风与暴雪在南极日夜不息地碰撞,极昼与极夜轮流接管冰封大陆,人类难以生存,但这里有丰富的生物资源,对人类的发展有重要作用。

其中,樊老师向我们展示了他的师兄在极地科考时拍摄的视频。视频中,狂风呼啸刺耳,积雪与暴风让人举步维艰,科考队员们在风雪中艰难前行,努力完成科考任务。科考队员们不畏艰险、坚持不懈的身影给我留下了深刻的印象,他们的奋斗精神,正是我辈应当学习和效仿的。

之后,樊老师讲解了他在博士期间的主要研究方向——南极冰下湖。对冰下湖,我甚至是第一次听闻。我一直认为南极只是一大块冰,这之下的只有泥土、石头、矿物……而无其他。因此,当樊老师说明冰盖之下还存在水时,我大为震撼,激发了我对南极的好奇心。可以说,樊老师给在座的每一位同学心中播下了一颗名为“南极”的种子。

最后,樊老师用“爱国、求实、创新、拼搏”的南极科考精神,鼓励我们成为不怕困难、互助互爱、能报效祖国的人。这次讲座不仅充盈了我的头脑,更让我对科学研究增长了热情与敬意。总而言之,这次“博士讲坛”令我受益良多。

熊志宇(高一8班):

这次的“博士讲坛”是由樊老师带领我们了解南极地区。南极,是世界的最南端,是世界上最冷的大陆,也是最神秘的地区。风与雪在此交汇,它也被称为“白色荒漠”。我国的科考人员在种种困难之下带回了南极最珍贵的科研数据,使我们得以揭开它神秘的面纱。

ICESat-2和CryoSat-2卫星让我们了解南极大陆的景象、地理位置以及气候特征。南极洲虽然环境恶劣,但仍有动植物生存。苔藓、地衣在裸露的岩石上生存,磷虾、企鹅、海豹也用自己的方式存活下去。紧接着,樊老师又向我们讲述了为何要去南极洲科考。历代国家领袖对南极科考表示支持和重视,这关乎国家的利益,更是大国之间科技的较量。在樊老师的讲述下,我们了解到南极与我们有着不可断绝的关系,科考队员四十年的坚守,薪火相传,追求科学真理,以及他们对家国和全人类的责任与担当。冰下湖是目前极地研究的一个重要方面,他们用技术与时间让人类的发展向前进了一步。

最后,樊老师让我们明白:要培养“爱国、求实、创新、拼搏”的精神,并做到“不怕困难,互助互爱,勤奋学习,报效祖国。”在此之后,我们应提高自身能力,涵养品德,为国家发展奉献自己的力量。

黄卓然(高一8班):

冰封的奇迹

南极与我们相隔一个半球之远,看起来是如此触不可及;然而,它的价值和重要性却是不容忽视的。樊博士的这场报告,让学生们更加深刻地了解到了南极,以及我国科研工作者在南极科考中,种种艰苦卓绝的奋斗。

印象中的南极是被隔离在地球最南端的孤岛,是荒凉、酷寒、极旱的营地,是苦难的象征。然而,樊博士告诉学生们,这样一块貌似“地狱之门”的极地,内部却蕴藏着极惊人的潜能与活力。这里有可供全球消费几世纪之久的燃料和矿石,有鲜绿的苔藓,可爱的企鹅,“世界最惨的”磷虾,也有潜藏在几千米冰壳下的,沉睡了几十万年之久的冰下湖。

樊博士曾致力于研究南极冰下湖的行为,为我国南极探索献出了他自己的一份力量,樊博士为学生们详细讲解了冰下湖的形成、探究价值以及可行的勘探手段。然而,无论是直截了当的冰盖钻探、冰雷达,还是地震勘探、卫星测高,都有着或多或少的局限性。若要找到更灵活有效的测绘方法,让我国科研事业更上一层楼,还有待后辈接过这支从地球最南端传来的火把,以国家发展为己任,砥砺前行!

陈蓦然(高一8班):

万点雪峰晴

3月29日的“博士讲坛”(第16讲)围绕着一个很特别的主题——“南极”。讲座由“冰封大陆的神秘探索”和“南极冰下湖研究进展综述”两方面展开。樊羿博士带领我们走入了一个科研工作者视角下的南极。

说起南极大陆的自然环境,首先浮现在我们脑海中的大概是这类名词,酷寒、风大和干燥。即便有软萌可爱的企鹅与斑斓灿烂的极光为这片大陆绘上令人神住的色彩,科学考察站外的狂风肆虐和科研人员的步履维艰,还是使人对其望而却步。然而,在这块党和国家高度重视的领城,科研工作者们一坚守便是数十年。在报告的后半部分,我们了解了有关冰下湖的研究进展。在精确测量方面,骑着雪地摩托成日地跑上成千上万公里,这是怎样一种荡气回肠的热爱啊!坚持总有原因,矢志不渝的理由是情怀。家国情怀是坚守的底色,科研情怀是坚守的本源。

在这场时长不足一小时的讲座之中,通过樊羿博士的讲解,我们步入了一个崭新而又陌生的“冰封大陆”,冰天雪地间科研人员们的一腔热血那般滚烫,丝毫不受低温影响。待此时,再回首,仍是万点雪峰晴。

上一页:

下一页: