学校部门

好读书,读好书!| “走进华中师大一附中图书馆‘悦读•乐享’”系列活动之(第十二期)戏剧类:“戏剧经典”(四)

作者:

2022级高二年级Ⅱ部同学

来源:

科教处

访问量:

2024-11-25

“畅游书海,感受阅读快乐;浸润书香,分享阅读体验。”为全面落实立德树人的根本任务,更好地推动华中师大一附中普通高中新课程新教材实施国家级示范校建设,倾力营造“读好书,好读书”的书香校园文化氛围,学校开展“走进华中师大一附中图书馆‘悦读·.乐享’”系列活动,旨在激发每一位师生读书的兴趣,培养良好的学习习惯,通过与书本为伴、与经典为友、与大师对话,开拓视野、陶冶情操、提升素养,培养“未来世界的引领者”,培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

华中师大一附中图书馆作为学校的文化地标,藏书多达九万多册 ,不仅承载着师生们学习阅览、资源获取、学术科研的需求,也发挥着环境育人、文化育人的重要作用,“悦读·乐享”活动将陆续推出同学们推荐的华中师大一附中图书馆馆藏书籍,引导同学们在书籍、信息资源丰富的时代,学会选择读什么书,如何智慧地读书,在阅读分享之中成长为有文化高度、有思想深度、有人文气度的人。

让更多的人,读更多的书。传递阅读的星星之火,感受智慧的静水流深。我们定期推出“走进华中师大一附中图书馆‘悦读·乐享’”系列活动的相关报道,让我们的高中生活有诗、有书、有远方!

本期“走进华中师大一附中图书馆‘悦读·乐享’”系列活动推出2022级高二年级Ⅱ部同学阅读推荐的戏剧类优秀作品专辑(四)。指导老师为语文学科张莉老师,让我们一起来欣赏同学们推荐的戏剧类书籍吧!

推荐书目:

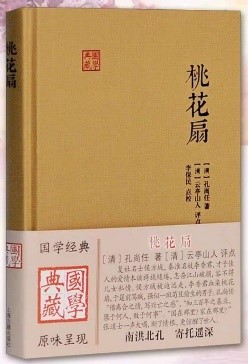

1、《桃花扇》(清.孔尚任 著)

2、《窦娥冤》(元.关汉卿 著)

3、《推销员之死》(阿瑟·米勒 著)

指导教师:张莉

华中师大一附中高二年级II部语文教师。曾在教育部、湖北省“一师一优课”活动中获“优课”奖,获得武汉市优质课竞赛一等奖,被评为华中师大一附中首届“教坛新秀”,武昌区“教坛新秀”。华中师大一附中首届教学节演讲比赛一等奖。中国人民解放军空军青少年航校年度优秀教师。

导 语:

无论你在人生的哪一个阶段,当你经历了一场丰富而深刻的精神生活,当你提升了自己的人格,你就重新发现了一个全新的自我。我们可以和优秀的作品共同呼吸,以此度过生命中的难关。戏剧是时间的沉淀与震荡,是对生活的理解与升华。我们搭乘戏剧的时光机,回到过去,看到未来。戏剧世界精彩纷呈,您不容错过。

“悦读·乐享”推荐人: 陈亮涵(高二21班)

阅读推荐:《桃花扇》(清.孔尚任 著)

【书籍概况】

《桃花扇》是明清传奇的压卷之作,被当代著名戏曲学家董每戡与《西相记》《琵琶记》《牡丹享》《长生殿》并列为中国古代五大名剧。《桃花扇》意在“借离合之情,写兴亡之感”,以复社名士侯方域和秦淮名妓李香君的爱情故事为线索,反映了南明兴亡的历史进程,揭露了南明统治集团内部的腐朽黑暗,寄托作者对朝代更替物换星移的感慨。“桃花扇底送南朝”,李香君血溅定情诗扇的点点挑花不仅昭示侯李二人的爱情悲剧,更宣告南明政权灭亡的历史定局。

【推荐理由】

初读时以为风月情浓,终卷时却已涕零无言。梁任公日:“但以结构之精严,文藻之斗丽,寄托之遥深论之,窃谓孔云亭《桃花扇》冠绝千古矣。”吾独爱其借儿女细事为引,发国家兴亡之感慨。

【书海拾贝】

【离亭宴带歇指煞】俺曾见金陵玉殿莺啼晓,秦淮水榭花开早,谁知道容易冰消。眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。这青苔碧瓦堆,俺曾睡风流觉,将五十年兴亡看饱。那乌衣巷不姓王,莫愁湖鬼夜哭,凤凰台栖枭鸟。残山梦最真,旧境丢难掉,不信这舆图换稿。诌一套《哀江南》,放悲声唱到老。

【读书札记】

《桃花扇》立意本旨,正是“桃花扇底送南国”,以侯李爱情为主线,敷演南明一朝速朽沦亡的历史悲剧, “借离合之情,写兴亡之感”,《桃花扇》一剧主题的两个层面浑然一体,互为表里——个体生命的悲欢离合和国家民族的存亡兴替在剧中恰似血泪融为一体。侯方域、李香君的结合乱离与江山社稷的治乱兴衰如同两串缨络,以一白纱宫扇为结,纠缠在一起;对爱情的忠贞不渝、对气节的坚守不屈,就像扇面上的桃花,用绯色的血痕点染出幻灭的悲剧命运。

初闻《桃花扇》,我原以为这是才子佳人以扇为媒结成佳偶,却遭国难飘零流离破镜难圆的爱情悲剧,读罢才知,风月情浓不过寥寥数笔如锦上添花般点缀其间。“大凡传奇皆主意于风月,而起波于军兵离乱;唯《桃花扇》乃先痛恨于山河迁变,而借波折于侯李。”《桃花扇》实为“待五十年兴亡看饱”,从金陵燕柳写到西风残照,一朝倾覆之风雨历历如绘。侯李二人因阉党阮大铖为笼络侯方域以离间复社士子,托杨龙友撮合二人而结缘,又因左良玉兵逼南京造成的政治风波而离散,其情感经历与政治斗争密不可分,进而与国家命运紧相联系。剧中之扇原为侯方域赠予李香君的定情信物,后阮大鋮逼迫李香君嫁给他人,香君坚决不从,血溅定情诗扇。侯方域好友楊龙友将扇面的血痕点染成几枝桃花,此即“桃花扇”之来历。全剧穿插了南明兴亡的各个重要事件,如马士英、阮大鋮迎立福王,史可法督师江北,江北四镇自相残杀,左良玉拥兵自重,弘光政权的败亡等。作为全剧线索的一柄桃花扇见证了侯方域李香君两人的聚散离合,见证了苏昆生柳敬亭二人的侠义仁心,见证了奸臣当道的黑暗腐败,见证了江山易主的悔恨无奈。乱哄哄你方唱罢我登场,乱世之下,天子昏庸,奸臣当道,诸将内斗,党争误国,忠臣死节,终至江山易主,一切壮阔波澜都自桃花扇生出。

故事的开始,春宵苦短,儿女浓情,故事的最后,国破山河在,众人隐遁山水间,侯李两地睽隔。最终国不成国,家不成家,友不见友,似乎王朝江山在历史洪波下不过如此,个体生命在兵荒马乱下不过如此,儿女情长在颠沛流离下亦不过如此。《桃花扇》的结局有一种无法言明的无力感,让人心间总是萦绕着一股遗憾。遗憾什么?遗憾两个苦命鸳鸯久别重逢却不能长长久久;遗憾柳苏等人避祸隐居不再出世;遗憾忠臣勇将赤心报国却死不瞑目。但是转念一想,如果像改编本《南桃花扇》那样让有情人终成眷属,纵使明清易代,侯李依旧团圆,那么《桃花扇》终不成其《桃花扇》。明祚沦亡,国已不国,侯李这一对感情经历与政治斗争、国家兴亡紧紧相连的情侣又何以为家?

当年的秦淮灯影,当年的雕栏玉砌,当年的锦绣繁华,随着时代变迁,早淡去了痕迹,而那柄桃花扇也终成梦幻泡影,碎在了南朝年复一年妩媚如初的春光里。

张莉老师点评:

《桃花扇》描写了一个朝代的灭亡,与主流的大团圆结局戏曲不同,《桃花扇》是少数能够将悲剧精神贯彻到底的作品之一。它描写的是群体的悲剧。在个人与历史的对抗中,人的力量永远无法最终战胜宇宙和历史,也永远都无法超越自己所处的时代。作品通过人物的悲剧性结局更加清晰和残忍地向人们展示生活中存在的对立和分裂,将男女之情与兴亡之感都进行了哲理性的升华。陈同学的推荐语感性与理性兼具,文采与思想俱佳。同学们也可以去读一读原作。

“悦读·乐享”推荐人:张锦波(高二22班)

阅读推荐:《窦娥冤》(元.关汉卿 著)

【书籍概况】

此话剧主要讲述了山阴书生窦天章因无力偿还蔡婆的高利贷,把七岁的女儿窦娥送给蔡婆当童养媳来抵债。窦娥长大后与蔡婆儿子成婚,婚后两年蔡子病死。后来蔡婆向赛卢医索债,被赛卢医骗至郊外谋害,为流氓张驴儿父子撞见。赛卢医惊走后,张驴儿父子强迫蔡婆与窦娥招他父子入赘,遭到窦娥的坚决反抗。为了与窦娥成婚,张驴儿想毒死蔡婆。蔡婆有病,张驴儿把毒药倾在羊肚儿汤让给张驴儿的老子吃,把他老子毒死了。张驴儿以“药死公公”为名告到官府,贪官桃杌横加迫害,屈斩窦娥。后来窦天章考取进士,官至肃政廉访使,到山阴考察吏治。窦娥的鬼魂向她父亲诉冤,窦天章查明事实,为窦娥昭雪了冤案。

【推荐理由】

本人认为,元朝时,为了满足蒙古贵族穷奢极欲的生活和军事的需要,一些蒙古大臣勾结地方官吏,贪赃枉法,无所不为。在残酷的阶级压迫和民族压迫下,各族劳动人民都过着悲惨的日子,尤其是受到歧视的汉人和南人,冤案多得数也数不清。这时候,就有如关汉卿一样正义的文人走了出来,创作出诸如《窦娥冤》的作品来反映现实,控告现实,与现实作斗争。关汉卿借助了一个虚拟的窦娥冤来控诉无穷无尽的草民冤,他为我们捅破了元朝统治者用来美化自身的窗纸,让一个真实的世界展示在了我们面前。

【书海拾贝】

【滚绣球】有日月朝暮悬,有鬼神掌著生死权,天地也,只合把清浊分辨,可怎生糊突了盗跖、颜渊?为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。天地也,做得个怕硬欺软,却原来也这般顺水推船。地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!哎,只落得两泪涟涟。

【读书札记】

我认为,《窦娥冤》流传到现在的主要原因,也就是这本杂剧给我的感受。

全剧将目光都集中在了最底层的人民上,这是区别于大多数杂剧写男必定是书生不第,写女必然是大家闺秀。虽然《窦娥冤》中也出现了窦天章这样的官场人员,但我觉得作者将所有对于廉官的一种精神寄托放在了他身上,他是作为作者的理想人物出现的,而其余人物都生活在一个小县城,出场的也都是放高利债的,卖药的与当地的无赖,这都是当时元朝最底层百姓的真实生活状态。

在当时封建思想极其严重,对于大多数读书人可以说是根深蒂固的,关汉卿创造性的将故事的主角,歌颂的对象放在了一位女性身上,这对于当时男尊女卑的社会来说,不可不说是富有创造意味的。窦娥这个角色也有一定的局限性,就是她在剧中是符合古时女子的三从四德的,我认为这是关汉卿在创作方面的局限性,但结合当时的环境来说,关汉卿能做到将女性作为戏剧主角已经很难能可贵了。

关汉卿在剧中设计了关于贪与廉,是与非,正与恶的对比。诸如桃杌(在山海经中,梼杌是四大凶兽之一,代表顽固不化态度凶恶之人,这个太守的姓名读音与梼杌一样,作者可能借此表达了对于桃杌的批判,或是以桃杌为代表的贪官污吏的批判)与窦天章,前者断案主观臆断,后者则明察秋毫,就算是陈年旧案也要平反;窦娥在死前的三个实验,到底是为了自己清白,还是处于报复的心理;以及作者写这篇杂剧的最初想法,关于平民的正行与上层统治者的恶行的对比,这是最为根本的,也是最无法消除的矛盾,在封建社会,这永远是一个无法回避的问题。作者也基于此,创造了明暗两条矛盾,即窦娥与张驴儿之间的利益矛盾与百姓和奸臣之间最为终极的矛盾。作者设计如此多的对比出来,就是为了隐藏这最后一个矛盾,达到见一发而窥全身的目的。

但在我看来,《窦娥冤》也包含了一定的局限性,虽说存在时代的因素,但也是值得一提的。

窦娥在去刑场的路上对天和地的指责(书海拾贝),表现了一种当时人民有一定的寄希望于天地,认为人的生命是由天和地决定的,但考虑到中国古代还是以农业为主要的经济来源,毕竟士农工商,除了士要靠的是皇帝的赏识,看的是“皇天”,在接下来的农工商,看的便是“黄天”了,百姓对于天有如此的尊重,也不足为怪了。当然,对于处于新时代的青年们,还是当脚踏实地,卖自己的能力,靠自己的真才实学吃饭而不是虚无缥缈的运气。

关于窦娥的平反,靠的也是窦天章科举成功,做了官之后才可以平凡的。这其中表现出关汉卿对于科举制度还抱有一定的幻想,想直接从上层的改变来纠正整个社会的风气,而不是靠百姓自发地出现真相大白,出现幡然醒悟,在境界上有了提高,不再麻木不仁。我认为这一点上,关汉卿忽略了人民的力量,他也想遵循古时学而优则仕的道路。在某种意义上,脱离了百姓与最底层人民,一般是得不到所想要的结果的。他所寄托希望的,是从上往下的改变,这对于中国这样人口基数大的国家来说,是脱离了实际的。

也许有人会说,《窦娥冤》中窦娥平反还是有鬼神在其中的,那些离奇的誓言成真就是神鬼异事,含有一种尊崇鬼怪的思想。我觉得,这就有点以偏概全了,不能说涉及神鬼就是不好,就像《聊斋志异》,涉及神鬼,但依旧是一本很好的志怪小说。《窦娥冤》亦同,剧中出现的神鬼事件只是为了起到烘托的效果,起到推动剧情发展的效果,用来加深对于社会的批判,这一点是不值得非议的。

《窦娥冤》创造了一个虚假的世界,创造了许多虚假的人物,发生了许多虚假的怪事,陈述了一个不存在的冤案。这一切的虚假,反而是《窦娥冤》最为精彩的地方,关汉卿用虚假的世界反映了真实的世界,用虚假的人物来批判真实的人物,用虚假的怪事来指责真实的冤假,用虚假的“窦娥冤”代替了无数的“草民冤”。关汉卿在虚假与真实中来回穿梭,塑造了一个似真似幻的世界,却能直指真实世界中最为丑陋的一面,最为肮脏的一面。这就是《窦娥冤》可以代代相传延续千年的精神内涵。

一言以蔽之,对于当代的我们,我们不可沉浸于窦娥冤的悲伤而去忽略了现实中的惨痛,怎可像欧洲的贵族那样,宁愿为了戏剧台上悲惨的故事流泪痛哭,也不愿意为了将要在剧院门口将要冻死的马车夫送上一句没有任何成本的关心。

张莉老师点评:

《窦娥冤》的故事情节早已熟稔于人心,血溅白练、六月飞雪、亢旱三年,三桩誓愿将主人公的反抗精神和作品的浪漫主义推向顶峰。正如王国维所说“其最有悲剧之性质者,则如关汉卿之《窦娥冤》、纪君祥之《赵氏孤儿》,剧中虽有恶人交构其间,而其赴汤蹈火者,仍出于其主人翁之意志,即列之于世界大悲剧中,亦无愧色也。”

“悦读·乐享”推荐人:王晨栋(高二23班)

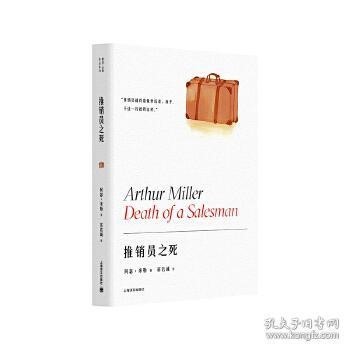

阅读推荐:《推销员之死》(阿瑟·米勒 著)

【书籍概况】

本书是一部描绘美国商业文化虚伪性和普通人在其中困境的作品。它以威利的生活为主线,展现了他对名利和成功追求的幻灭,以及家庭关系的矛盾和冲突。作品揭示了现代社会中普通人的生存状态和心理健康问题,告诫人们不要被虚幻的价值观所迷惑,要寻找真正的自我和意义。

【推荐理由】

“不知命,无以为君子”正是那场虚假繁荣的美国梦,让父子三人堕入葳蕤繁祗的幻想中,相互鼓吹,相互欺骗。疲倦的身躯,孤独的心灵,稍纵即逝的机会,矢志不渝的坚守。阿瑟米勒用意识流的手法,将威利脱离时代的梦向我们徐徐铺来,以一种诙谐,轻松的语气演绎了一个底层美国民众为了维护尊严而在逆境与虚幻中,拼命挣扎的悲剧。让我们走进这本《推销员之死》,或凭吊,或纪念,或开怀,或沉思,探寻“美国梦”背后的真相。

【书海拾贝】

- 一个人一生中唯一卖的东西就是自己,所以只有自己,才是属于自己的。

- 想得太多,收藏得太多,就会占用你的心灵,心灵是要有东西来填充的。

- 我向来是坚持不虚度一生的,可是一回来我就懂了,我是永远不会有什么出路的。

- 你不能吃橘子把皮一扔就完了,人不是橘子。

【读书礼记】

不知命,无以为君子

繁星点缀的夜晚,合上这本书,我第一个想到的竟是孔子千年前说的一句话:不知命,无以为君子。对啊,威利不就是这样的吗?不了解自己出身环境、个性特点、境遇得失形成的人生格局,不努力了解和把握社会发展大趋势,就永远找不到自己的位置,只能左冲右突,随波逐流罢了,而无法做到清净内守,行动自如。

人们都说梦想是五彩斑斓的,是美好的,但我愿说威利正是被他虚幻的梦想毒死的。正如他的名字lowman暗示,他是属于社会的底层人物,一无所有。推销员没有工资,只领佣金。他们推销的只是别人的东西,他相信,人只要“仪表堂堂,招人喜欢,到处将为他大门四开,跨出去就是一片新天地”。他把自己的生活建筑在这样金光闪闪的梦想之上。

但由于他总是生活在自己的想象世界中,把幻想当作现实,所以常常说大话,他不顾自己推销不受欢迎的事实,陷入自己的谎言中无法自拔。诚然,年轻时他尚能糊口,周末还能给孩子们带点小礼物,于是他便以为成功就在不远处招手,他一次次拒绝了哥哥本的邀请,去阿拉斯加发财,只因为妻子琳达说:“他在华纳公司不是干得很好吗?有希望成为股东啊!”在他心目中,真正的成功不是仅仅有钱就够的,所以他一直很鄙视浅薄但富足的邻居查理。他认为真正的成功是像大卫•辛格曼那样,不必离开旅馆,一个电话就能推销成功,84岁去世时,有那么多买家和同行为他送葬——有钱而且受到人们爱戴,明艳光彩得仿佛天神一般。可是,年轻时的那点殷实竟成为他一生中最浓墨重彩的一段,以为只是美好的开始,到最后才发现仅此而已。那些阳光明媚,有奔头,有盼头的日子啊,那辆打着明晃晃蜡的红色雪佛莱啊,那场轰动一时的足球赛啊,竟成了他年老后一天重复无数次的段子。

威利提到“在全世界最伟大的国家,这样一个年轻人这么招人喜欢的年轻人,居然找不到方向。”人物生活背景正是美国梦大行其道的时期。简单来说,美国梦就是相信人能够单凭自己的努力获得美好的生活。威利勤恳一生,却在年老时节说出“那年月这一行里讲的是人品,霍华德,讲的是尊敬、义气、有恩必报。现在,光剩下谋利,再谈交情、义气,没人理你一一不讲人品了。你明白吗?人家不认我了。”他向往和崇敬的推销员戴夫那样受人尊敬、体面的生活荡然无存。从“讲人品”到“光剩下谋利”,反映出资本主义社会经济飞速发展的同时,人的异化也在暗然进行。美国梦让人相信付出就会有收获,而当你奋斗一生,却只能和列夫·托尔斯泰笔下的伊凡·伊里奇有同样感受,“这就好像我在走下坡路,却以为自己是在向上爬。就是这么一回事。人们都认为我在往上升,其实正相反,生命已经从我身上渐渐消逝了。现在全都完了,只有死亡。”

读完这本书,我想到了另一本讲述“美国梦”的作品——《了不起的盖茨比》。盖茨比至死都没有明白,在他所崇敬的上层社会里,一切崇高的精神早已荡然无存,而盖茨比追求的毁灭不正标志着美国梦的幻灭吗?他和威利靠个人获得荣耀的信念本身就不可能实现。他们的悲剧实际上是整整一代“美国梦”追求的悲剧,是美国理想主义的悲剧。

回到我的开头,我们应该明白我们所追求的是什么。经常听到有人问这个问题“当你老去,你希望别人用哪三个词语来评价你?”我认为人们不会看到你的梦想,但人们可以看到你的选择,你的奋斗。罗曼罗兰说:世界上只有一种英雄主义,那便是认清生活的真相后依然热爱它。愿我也能以梦为马,静望葳蕤蓬勃盛世,抵达“半壕春水一城花”的彼岸。

停笔眺望,月仍清,云仍淡。

张莉老师点评:

作品是严肃的,纪实性的,书写现实有时候会产生巨大的困境,当我们所处的现实是一个娱乐大潮席卷而来的时代,我们还有没有足够的智慧从内心、从精神上跟它保持距离来审视我们当下的生活呢?